La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Ya no sorprende que un médico consulte diagnósticos con ayuda de un algoritmo, que un abogado redacte en segundos borradores de demandas, que un traductor automático ofrezca versiones cada vez más precisas de cualquier texto, que los puestos de atención al cliente sean absorbidos por chatbots capaces de resolver miles de incidencias a la vez, o que se vislumbre un futuro inmediato en el que los vehículos se conduzcan solos.

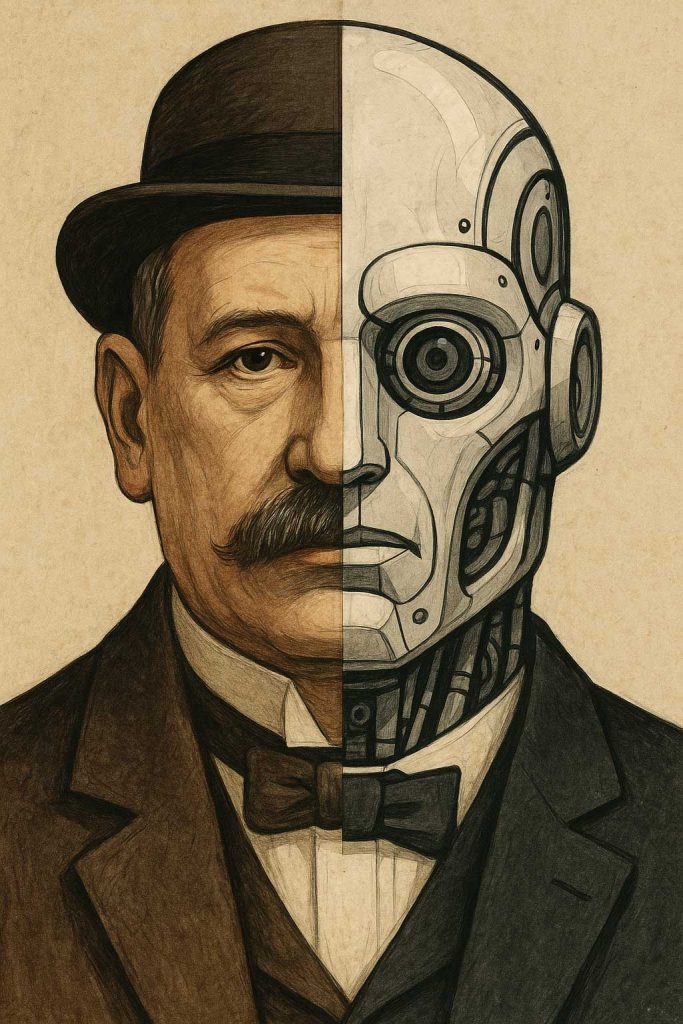

Asumir esta transformación imparable —como ya lo hicieron generaciones anteriores con la imprenta, la radio, la televisión o internet— es inevitable. Nuestros trabajos cambiarán, muchos desaparecerán, otros nacerán de la nada. La pregunta incómoda no es si ocurrirá, sino: qué quedará de nosotros en ese proceso.

Hoy quiero plantearla en torno a la narrativa…

¿Puede una IA escribir una gran novela?

Absolutamente, sí. Si alimentamos un modelo con todas las obras de Galdós, Tolstói o Balzac, el sistema será capaz de generar párrafos que parezcan inéditos de esos autores. Reproducirá su cadencia, su ritmo narrativo, sus estructuras gramaticales, hasta el punto de poder engañar al lector apresurado y pasar por un capítulo extraviado de Fortunata y Jacinta, Madamme Bovary o Cumbres borrascosas.

Pero permiteme introducir un matiz: una novela no es solo estilo. Fortunata y Jacinta no es un artificio de frases bien construidas: es la mirada de un hombre que conocía Madrid, que respiró sus olores, que recorrió sus barrios y que quiso contar las tensiones de una sociedad en ebullición. Guerra y paz no es solo un relato bélico: es la visión de Tolstói sobre su propio pueblo, sus obsesiones filosóficas, sus dudas espirituales.

La inteligencia artificial carece de esa experiencia vital. Puede imitar el resultado, pero no vivir el proceso. No ha sentido el hambre, la derrota o la pasión. No conoce la infancia ni la vejez, ni la memoria de un país. Y sin esa vivencia, la literatura queda reducida a una imitación más o menos aparente.

Los riesgos de una literatura algorítmica

No conviene engañarse. La entrada de la IA en el mundo editorial ya es una realidad: hay editoriales experimentando con novelas generadas por algoritmos, como antes lo hicieron con los llamados negros literarios. Pero en este caso los riesgos son mayores, y no siempre fáciles de reconocer a simple vista:

- Homogeneización: los algoritmos tienden a repetir fórmulas. La diversidad de voces, estilos y rarezas que enriquecen la literatura podría diluirse.

- Anonimato y autoría difusa: ¿quién firma un libro escrito por una máquina? ¿A quién corresponde el mérito o la responsabilidad ética de lo que allí se cuenta?

- Mercantilización extrema: con costes cercanos a cero si pensamos en una difusión exclusivamente digital, una editorial podría inundar el mercado con miles de novelas rápidas, relegando a los escritores reales a la marginalidad.

- Debilitamiento de la memoria cultural: la IA no dialoga con una tradición ni con un tiempo concreto. Solo recicla lo que otros ya escribieron. La literatura dejaría de ser testimonio de una época.

- El adoctrinamiento: En manos de fuerzas oscuras, la IA podría producir novelas que no busquen emocionar, sino adoctrinar y reforzar estereotipos y prejuicios. Una ficción aparentemente inocua, diseñada para suavizar dictaduras, blanquear violencias o instalar ideologías en el subconsciente colectivo.

¿Quedarán en el futuro escritores humanos?

La literatura, como cualquier expresión artística o creativa, no se mide solo por la perfección formal. Lo que nos conmueve de una novela no es que las frases sean correctas, sino que transmiten una experiencia irrepetible. Cien años de soledad no es solo una historia fantástica: es la vida de García Márquez y la memoria de su tierra convertida en mito universal. Una IA puede generar texto, pero no puede arriesgarse, no puede equivocarse con intención, no puede introducir una rareza estilística que desconcierte al lector y, justamente por eso, se vuelva memorable. La creatividad humana nace de la imperfección, de la mirada individual sobre el mundo, de la interpretación personal, en mi caso, de la Historia.

Como escritor de novela histórica que escribe desde Valladolid, me muevo en un terreno donde los documentos, las crónicas y los archivos dialogan con la imaginación, con la ficción. La IA puede ayudarme a organizar datos, traducir artículos en lenguas ignotas o incluso señalar errores ortotipográficos, pero nunca le dejaré escribir un solo párrafo. La chispa que convierte los datos históricos en una novela histórica -al menos como yo entiendo este género-, solo puede nacer de la experiencia de un autor.

Es inevitable, así que…

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa. Puede asumir tareas rutinarias, optimizar procesos creativos, componer canciones e incluso —para qué engañarnos— escribir novelas. No seamos ingenuos: llegará un momento en que las máquinas sean capaces de simular experiencias y sentimientos, y la diferencia con un escritor se volverá peligrosamente difusa.

Y ante este futuro inminente, debemos replantear la cuestión: no se trata de si la IA puede escribir novelas -o cualquier otra tarea narrativa-, sino qué haremos nosotros con esos textos. Y aquí la responsabilidad recae en quienes publican. Las editoriales deben declarar de forma explícita cuándo un libro ha sido generado por una máquina. No se trata de censurar, sino de ser honestos: que el lector sepa qué tiene entre las manos, si la voz que lee es humana o algorítmica. Que sea el lector quien decida. Que quien busque consumo rápido opte por lo artificial -ya se hace al fin y al cabo-, y quien desee autenticidad, memoria y riesgo vital elija a los escritores de carne y hueso. La literatura seguirá siendo humana mientras exista esa libertad de elección y la transparencia suficiente para ejercerla.

En mi caso, seguiré escribiendo novela histórica —o lo que me dé la gana— por varias razones:

- Porque me nutro de lo que veo a mi alrededor, de lo que la gente dice y de lo que la gente calla, de lo que siento y de lo que creo que sienten quienes me rodean, del bullicio de Marrakech, del olor de la lluvia en Cantabria o del frío húmedo de una mañana de niebla en Valladolid, del escalofrío que precede a un beso… Eso no está al alcance de una máquina.

- Porque no estoy en este mundo de la literatura por dinero ni por ego, sino por necesidad vital y por placer personal. Por eso la producción en masa y la fast culture no forman parte de mi vocabulario.

- Porque como novelista -y como persona- soy tremendamente imperfecto. Los errores son imposibles de asumir para un algoritmo.

- Porque detrás de cada palabra hay un escritor al que podrás conocer en una feria, en una presentación o en un club de lectura. Ahí te contaré los secretos que se esconden detrás de cada línea, la canción que sonaba cuando puse el nombre a un personaje, las escenas que eliminé porque el estado de animo del momento en que las escribí no era el adecuado.

- Porque escribir es una de las maneras que tengo de estar en el mundo. Y eso, por definición, no se puede delegar.

Y si caigo, lo haré con la pluma en alto, acusando a los farsantes, a los impostores que acabarán con la literatura.

Roberto Losa es un escritor vallisoletano, especialmente de novela histórica. Es autor de cuatro novelas chulas.